ホークス千賀滉大選手の奪三振に学ぶチャリティーの意義

2019年10月23日、福岡ソフトバンクホークスが3年連続で日本一となる偉業を達成した。その立役者として真っ先に思い浮かぶ選手の一人が、チームのエースである千賀滉大選手だ。

千賀選手は10年の育成ドラフト4位でホークスに入団。12年に支配下登録されて一軍デビューを果たす。セットアッパーやクローザーとして経験を積み、16年には先発ローテーション入りして二桁勝利を挙げ、18年からは2年連続で開幕投手を務めた。福岡のみならず全国の野球ファンの期待を背負う「球界を代表するエース」「日本のエース」と言える存在だろう。

千賀選手の武器は最速161キロのストレートと、17年開催のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で海外の強打者を唸らせた通称“お化けフォーク”。それらを駆使して奪う三振こそが彼の持ち味で、「奪三振」目当てに球場にかけつけるファンも多い。

千賀選手の奪三振数は、先発に本格転向した16年は181個、17年は151個、18年は163個と推移。打者をきりきり舞いさせる姿が印象的ではあるものの、奪三振のタイトル獲得には少し遠かった。

一方、18年シーズンまで5年連続で奪三振王に輝いた東北楽天ゴールデンイーグルスの則本昂大選手の奪三振数は、2014年から18年まで、それぞれ204個、215個、216個、222個、187個と驚異的な成績を収めている。これらの数字を、千賀選手は昨シーズン、抜き去った。

シーズン序盤からハイペースで三振を量産。育成選手初、令和初のノーヒット・ノーランを達成した9月6日の千葉ロッテマリーンズ戦では、自身初の200奪三振を記録。公式戦終了時点では、キャリア新記録の「227奪三振」という成績を収め、2位の161奪三振(有原航平選手=北海道日本ハムファイターズ)を大きく引き離して、見事「奪三振王」のタイトルを獲得した。さらに、クライマックスシリーズ(CS)、日本シリーズでも計22個の三振を奪っている。

わずか1年での躍進劇。無論、この偉業の背景には日々のトレーニングをはじめとする弛まぬ努力があったに違いない。だが、18年シーズンと19年シーズンのあいだ、トレーニング以外で大きな変化があったことは一般にはあまり知られていない。

千賀滉大選手、過去最多の奪三振に秘めた思い

千賀選手が18年夏から準備を進め、昨シーズンから始めていた新たな取り組みがある。児童虐待防止を推進する「オレンジリボン運動」の支援だ。

昨今、悲しいことに児童虐待のニュースが後を絶たない。千賀選手自身、15年オフに結婚し、18年には2児の父となったことから、子を持つ父として、「現状をなんとかしたい」という思いが強くなったという。

そこで千賀選手は19年シーズンより、自身のグラブにオレンジリボンのモチーフを刺繍して試合に挑み、1奪三振ごとに1万円を積み立てることにした。結果は、ペナントレースとポストシーズンで計249奪三振だったため、オレンジリボン運動を運営する「児童虐待防止全国ネットワーク」に249万円を寄付した。

2019年シーズン、福岡ソフトバンクホークスの千賀滉大選手(右)は1奪三振ごとに1万円をオレンジリボン運動の支援団体に寄付をした。その総額は249万円に上る。写真は19年12月4日に行われた贈呈式にて ©BLF

千賀選手は金銭的な支援に加え、「啓発」も意識している。イベントや会見でスーツを着る際は、胸にオレンジリボンのバッジをつけるようになった。それを見つけたファンが、この活動の意義をより理解してくれ、さらなる支援増につながるという好循環も狙っているのだ。

支援活動とキャリア新記録の因果関係

こうしたチャリティー活動をスタートさせた千賀選手がキャリア新記録の数字を打ち出したことを、「偶然」とみなすか、否か。後者の可能性が強いことの根拠を、ここから記していきたい。

結論から言えば、誰かの役に立っているという自己肯定感の高まりが人間的な成長をもたらし、それが、さらなる選手のやる気を引き起こし、好成績につながった、という確信がある。

実際に、千賀選手本人も、寄付贈呈の際にこう語っている。

「こういう活動を始めて数字がついてこなかったら、やっぱり寂しい。自分の中では、背中を押してもらった部分はあったと感じています。目標の200(奪三振)という数字も達成することができたので、来シーズンは227をクリアして、より多くの支援を届けられたらと思っています」

千賀選手と同じく、支援活動からエネルギーをもらったという選手がいる。オリックス・バファローズの吉田正尚選手は、19年シーズンからホームラン1本ごとに10万円を「国境なき子どもたち」(開発途上国の子どもを支援)に寄付することを表明し、29本塁打というキャリア新記録を達成した。

19年シーズンに自己最多となる29本塁打を達成したオリックス・バファローズの吉田正尚選手 ©ORIX Buffaloes

10万円の寄付でカンボジアの自立支援施設に住む子どもたち約30人の1カ月分の教育費を捻出できることを知った吉田選手は、チャリティー活動を始めた19年シーズンをこう振り返った。

「現地の子どもたちから応援メッセージをもらった時は特にいいモチベーションで試合に挑めました。こういう取り組みをすることで、『どんな点差であっても1打席を無駄にしないように』という思いが芽生えたところはあったと思います」

これだけでは、因果関係の説明として不十分だろう。より丁寧に論拠を記していくが、その前に、前提となる知識として、日本と海外の寄付に対する意識の差や、私自身の活動について、触れておきたい。

寄付やボランティアの対価として得るものは何か

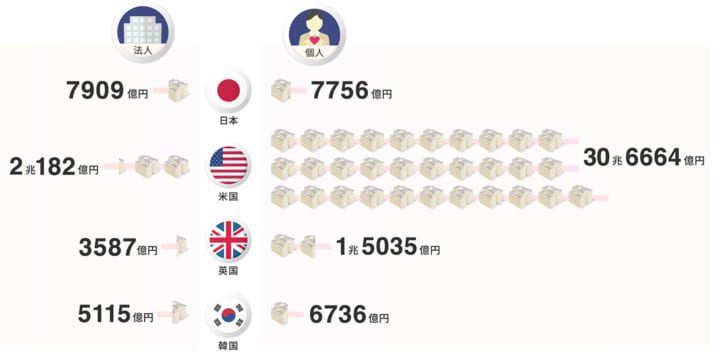

日常的に寄付をすることに馴染みのない人も多いだろうが、海外、ことさら米国では寄付行為が当たり前のように浸透している。日本ファンドレイジング協会が発行する『寄付白書2017』を見てみると、2016年の米国人の個人平均寄付額は1155ドル(1ドル108.8円で計算すると12万5664円)。日本人の個人平均寄付額(2万7013円)のおよそ5倍の規模である。

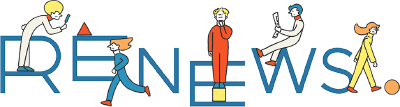

▼各国の名目GDPに占める個人および法人寄付の割合

(出所)日本銀行、英Charities Aid Foundation、米Giving USA Foundation、韓Shinhye Song、国税庁、日本ファンドレイジング協会のデータを基に作成

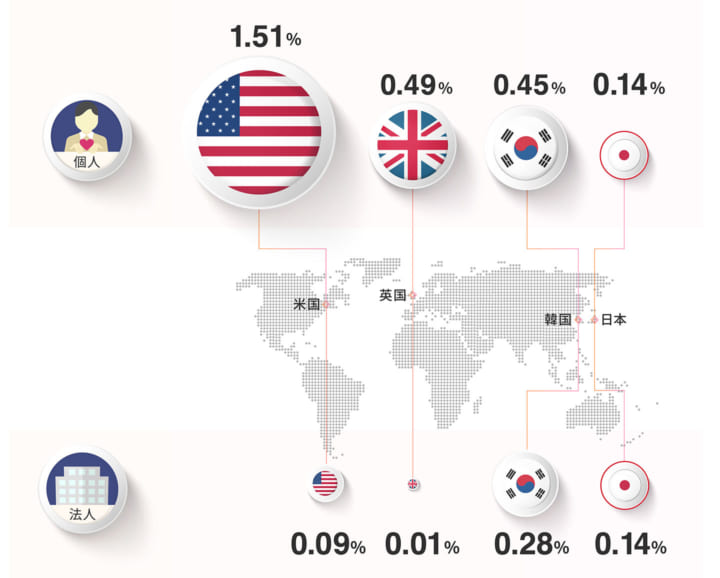

▼各国の個人および法人寄付総額

(出所)日本銀行、英Charities Aid Foundation、米Giving USA Foundation、韓Shinhye Song、国税庁、日本ファンドレイジング協会のデータを基に作成

注:円換算額は日本銀行基準外国為替相場などにより当該年の平均レート(1ドル=108.8円、1ポンド=155.0円、100ウォン=9.9円)を用いて算出

▼各国の寄付者率と平均寄付総額

(出所)英Charities Aid Foundation(2016)のデータを基に作成

注1:人間のイラスト一人分を1%としてカウント

注2:各国寄付率のデータは、英Charities Aid Foundationの独自調べによるもの。なお、日本ファンドレイジング協会によると、2016年の日本の寄付者率は45.4%としている(各国比較なし)

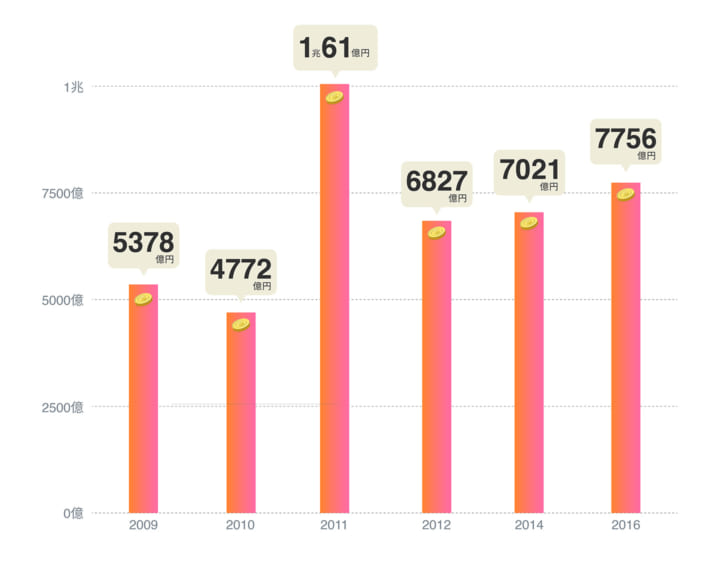

▼日本の個人寄付総額の推移(ふるさと納税を除く)

(出所)日本ファンドレイジング協会のデータを基に作成

もっと日本にも寄付の文化を根付かせることはできないだろうか——。

米国に在住し、スポーツライターとしてメジャーリーグの取材をしていた私は、米国の寄付の実態に触れ、そんな思いを抱くようになっていった。

例えば、米国にいた13年4月、ボストンのマラソン大会で爆弾テロ事件が発生した時のこと。地元の球団であるレッドソックスは即日、ファンと一体となって被害者や負傷者の支援活動を行っていた。さらにその年、最下位予想されていたにもかかわらずワールドチャンピオン(メジャーリーグNo.1)に輝いた。また、メジャーリーグ球団の多くが独自のNPO組織を保有し、チーム、選手、スポンサー、地元ファンらが一丸となって地域の貧困救済活動などに当たっていた。

支援活動とプレー、両面で人々に感動と勇気を与えていたメジャーリーガーに触発された私は、日本でもそういった選手を増やしたいと考え、帰国後の14年7月、行動を起こした。

ボストン・レッドソックスによるチャリティーの歴史は60年以上に及ぶ。小児がん患者支援プロジェクト「ジミー・ファンド」には毎年選手が全員で参加©Boston Red Sox

NPO法人「ベースボール・レジェンド・ファウンデーション(BLF)」を設立した私は今、代表としてプロ野球選手や球団が行うチャリティー活動の企画・運営やサポートを行っている。

先ほど紹介した千賀選手や吉田選手の取り組みも、BLFで運営しているプロジェクトの一部である。そのほか、角中勝也選手(千葉ロッテマリーンズ)の石川県赤い羽根共同募金会への寄付活動や、則本選手の子どもの教育支援などを含め、20年6月時点でプロ野球選手6人、プロ野球球団1チームの支援活動をお手伝いしている。

単に寄付を増やしたい、という目的だけで、この活動を始めたわけではない。支援と活躍を両立させていたメジャーリーガーを目の当たりにしていた私には、ある仮説があった。それが、「スポーツ選手のチャリティー支援と活躍の因果関係」である。本題に戻ろう。

自己肯定感の高まりが、やる気を引き起こす

「誰かの役に立っているという自己肯定感が、さらなるやる気を引き起こす」。この仮説が、私の活動の根底にある。先に述べた米国のメジャーリーガーたちが出していた“結果”から類推したものだが、その仮説は、活動を通じて、徐々に実証されつつある。

実際にサポートしている選手たちと接していると、彼らがチャリティー活動を通じ、人間的成長を遂げている場面を目の当たりにすることが多い。それは、支援活動がもたらす“不思議な力”によるものだと感じる。

例えば、選手たちが福祉施設や病院などを訪問し、親がいない子どもや病気の子どもと触れ合う経験をすると、あまり乗り気でなかった選手ですら「こちらが励ましに行ったのに、逆に元気をもらった。もっと頑張らなければ」と口にすることがある。

ボランティアなどに参加したことがある人は、おそらくこの感覚が分かるだろう。人を助けようと思って被災地に行ったのに、自分のほうが勇気づけられた——。皆さんの中にも、そんな体験をした人がきっといるはずだ。

私自身も、この現象を何度も体験してきた。BLFでは、現役プロ野球選手が参加し、会場とオンラインで集まった支援金を日本財団「夢の奨学金」に寄付する「BLFチャリティートーク」というイベントを実施している。初開催となった18年12月のイベントに出演してくれたホークスの和田毅選手とともに、寄付金を贈呈するために受益者となる奨学生にお会いした。苦しい環境ながらも、支援を糧とし、未来に進もうとするその姿勢に、こちらがとことん励まされた。手を差し伸べようと起こしたはずのアクションが、結果的に自分の活力となった。

「BLFチャリティートーク2019」の中で「夢の奨学金」への寄付金贈呈が行われた。プレートを持つ青年はバリスタになる夢を叶えるために専門学校へ通っている ©BLF

人は誰かを助けたときに自己肯定感が高まり、人間の内面的な成長に至る。そして、明日への勇気や活力、モチベーションが湧く。

これは、私が選手たちとさまざまな活動を進める中で得た学びである。自分の存在価値を見出せない時であっても、チャリティー活動を通じて、人から「ありがとう」「助かった」と言われるだけで、「こんな自分でも役に立てるんだ」と勇気づけられる。その自己肯定感の高まりが、人間的な成長をもたらし、自分も頑張らなければというモチベーションへと発展する。

千賀選手が19年シーズンに奪三振王となったのは、まさにこの効果によるところも大きいと考えている。

「癒やし」「充足感」という副次効果も

自己肯定感は、明日への活力、モチベーション以外にも、さまざまな効能をその人間にもたらすと考えている。最たるものが、「癒やし」や「充足感」といった、リラクゼーションに似た効果だろう。これも、ある種の精神的な人間内面の成長へとつながり、選手に良い影響を与えていると思っている。

自分が誰かに優しい気持ちで、無償で手助けになるようなことをしてあげる。それで、誰かが救われ、喜んでくれたことを考えてみてほしい。感動や癒し、充足感を得られるというのは想像に難くないだろう。

営利活動では、お金を払う人がその対価として物やサービスを受け取る。しかし、チャリティーや寄付などの非営利活動では、癒やしなどの「体験」を得ることができる。無償で行動を起こすことを「何の得もない」「時間の無駄だ」と捉える人もいるかもしれないが、人によっては物やサービスを受け取る以上の価値があるのだ。

寄付やボランティア活動を行うことによって得られる自己肯定感の高まり、その先にある人間的成長は、幸福度を格段に上げてくれるものだと、私は自分の活動を通して信じている。そして、米国のように、一般の方々にもチャリティーの文化が広がることを期待している。

前述したように、寄付の市場規模だけを見ると日本と米国の差は非常に大きい。しかし私は悲観していない。

癒やしの伝道師が日本を助け、日本人を元気にする

日米の文化や宗教の違いなどから、多くの人が「日本はチャリティー後進国だ」と感じているかもしれない。しかし、日本でも昔から、「托鉢」(出家者が修行として食糧などを乞う行為)や「奉加」(寺院や神社の造営・修繕の際などに金品を奉納すること)といった寄付文化が存在していたのは事実である。

現代でも40年以上にわたって続くチャリティー番組がある。プロ野球の現場でも、名球会やOB会は昔からさまざまな社会的意義のある活動をしてきた。そして何より、実際に日本人のプロ野球選手とメジャーリーガーに接し、現場に身を置いた人間として、両者の考え方や価値観に大きな差はない、と感じている。

慈善活動に積極的な選手とそうでない選手がいるのは、日本も米国も同じだ。おそらく、一般社会に置き換えても同様のことが言えるだろう。

それゆえに、日米の差は文化や宗教、価値観などに起因するのではなく、単に、「チャリティーに関する仕組みづくり」に起因するのではないかと私は感じている。慈善活動に接するイベントや、寄付教育の習慣といった、仕組みに差があることで、一般の人たちがチャリティーに接する頻度にも差が開き、結果として、日米の大きな市場規模につながっていると考える。

そして、そのチャリティーに関する仕組みづくりは、チャリティーに関する「専門家」の数に依存する。

専門家がいなければ、仕組みづくりは進まない。すると、慈善活動が行われる頻度は落ちる。頻度が少なくなれば、慈善活動は「珍しいもの」とされ、特に著名人が行動を起こす際には「売名」や「偽善」といった批判的な目にさらされることも少なくない。実際、そうした負の効果を恐れ、行動を起こさない人は多い。負のスパイラルである。

それゆえに、非営利活動の専門家が増えることが、プロ野球界、スポーツ界だけでなく、一般社会でも急務である。私自身は、日本ファンドレイジング協会が認定している「准認定ファンドレイザー」の資格を17年に取得したが、同じ資格の保持者は19年9月現在でわずか1030人。それより上の認定ファンドレイザーにおいてはさらに少ない130人で、専門家と呼べる人材は希少だ。

対する米国はというと、ファンドレイザーの資格を持つ専門家の数は約3万人と、日本を圧倒している。

では、どうすれば日本でも専門家を増やすことができるだろうか。残念ながら私は、まだその命題への明快な解決策を持っていない。今後、他のファンドレイザーに取材するなどして、ぜひまた改めて皆さんとアイデアを共有したい。

チャリティーの専門家が増えれば、より良い社会になることは間違いない。あらゆる社会課題解決にも直結するし、何より日本人の心はより健康になるだろう。チャリティーの専門家は、“癒しの伝道師”でもあるのだから。

-

スポーツ関係のNPO運営やファンドレイジングの活動を通じ、日本に「寄付文化」を根付かせることを目指す。1978年静岡県生まれ。立教大学卒業後、UCバークレー・エクステンションでマーケティングのディプロマを取得。帰国後、プロアスリートのマネジメント業を経てライターに転身。2014年にNPO法人ベースボール・レジェンド・ファウンデーションを設立。17年から3年間、プロ野球静岡県人会の事務局長を務めた。18年にはジョージ・ワシントン大学でスポーツ・フィランソロピーを学ぶ。19年11月、著書『野球で、人を救おう』(KADOKAWA)を上梓。准認定ファンドレイザー。 |岡田真理(おかだ・まり)