寄付やボランティアに向かう中高生 藤木教諭のすごい社会貢献授業 #1

▷特集:藤木流 10代からの社会貢献

8億5519万4000円。これは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止活動基金として、感染症対策の専門家チームがクラウドファンディング大手「READYFOR」を通じて集めた寄付の総額である。

新型コロナウイルスが猛威を振るう最中の今年4月3日、医療従事者らへの支援を目的としたこの基金が立ち上がると、5日後には日本プロ野球選手会が協力を表明。現役プロ野球選手が率先して寄付を行い、ビデオメッセージで寄付を呼び掛けた。瞬く間に支援の輪は一般層に広がり、終了予定の7月2日には寄付総額が6億9500万円を超えた。国内購入型・寄付型クラウドファンディングで史上最高額のプロジェクトとなり、反響の大きさから年末までの継続となった。7月2日までに計61団体に対して3億5883万円の助成を実施しているという。

億単位の寄付を集めるプロジェクトは他にもいくつかあり、国全体でこの苦難を乗り越えようとする機運が高まっている。思い起こせば、東日本大震災の時もそうだった。

日本ファンドレイジング協会のデータによると、日本の個人寄付総額は震災前まで年間5000億円前後で推移していたが、震災があった2011年には2倍以上の1兆182億円を記録した。しかし、厳しいことを言えば、日本では「不測の事態」や「一大事」がなければ行動が起きないことも意味している。

実際、震災翌年の12年には個人寄付総額が前年比32%減の約6827億円まで減少。その後、日本の寄付市場は徐々に大きくなってはいったが、寄付の「先進国」である欧米と比べれば極めて小さな規模だ。

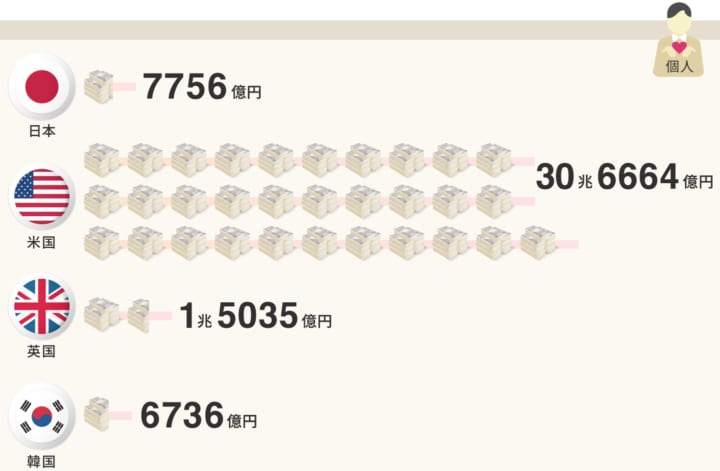

16年の個人寄付総額は日本が約7756億円。対して米国は約30兆6664億円。人口が日本の半分程度である英国は約1兆5035億円を集めている。ちなみに、人口が日本の4割程度の韓国は6736億円と日本に迫る数字だ。

▼各国の個人寄付総額(2016年)

(出所)日本銀行、英Charities Aid Foundation、米Giving USA Foundation、韓Shinhye Song、国税庁、日本ファンドレイジング協会のデータを基に作成

注:円換算額は日本銀行基準外国為替相場などにより当該年の平均レート(1ドル=108.8円、1ポンド=155.0円、100ウォン=9.9円)を用いて算出

幼い頃からの刷り込みで社会貢献意識が備わる欧米

日本は寄付の専門家も圧倒的に少ない。主に非営利セクターで資金調達を担当する「ファンドレイザー」という専門職は、米国ファンドレイジング協会に約3万人の登録があるが、日本ファンドレイジング協会は1371人(認定・准認定、20年9月現在)にとどまっている。

この根底には、寄付やボランティアなどの社会貢献活動との「接点」の差がある。

欧米人は、幼い頃から日常的に社会貢献に触れることで自然と意識が備わる。たとえば米国には、地域社会における奉仕活動を実践と理論で学ぶ「サービス・ラーニング」の授業が多くの小学校に存在する。このサービス・ラーニングは国も重視しており、カリキュラムに組み込むための法律「National and Community Service Trust Act of 1993」が制定されている。公民教育を専門とする筑波大学の唐木清志教授によると、サービス・ラーニングの授業がなくとも、同様の社会貢献プログラムは米国のほぼすべての小学校に導入されているという。

また、米国では主に休日、地域のチャリティーやボランティア活動に家族で出掛けるのが恒例。筆者も現地のNPO(非営利団体)でインターンをしていた頃、家族や近隣住民らと一緒に子どもや中高生がボランティア活動に参加する様子を数多く見てきた。こうした接点が社会貢献に対する意識を高め、大人になってからのアクションへとつながっていく。さらには子どもへとまた受け継がれるという好循環を生んでいる。

かたや日本は、そうした習慣は一般的ではない。チャリティーやボランティア活動に参加するのは「意識の高い」人たちというイメージがまだ根強い。

日本でも欧米並みに寄付文化を根付かせるには、欧米のように子どもの頃から社会貢献との接点を持つことが不可欠。一足飛びに欧米に追いつくのは非現実的だが、地道に接点を作っていけばきっと成果は出る――。

そう考えていた折、東京学芸大学附属国際中等教育学校の藤木正史教諭に出会った。彼は、まさに中等教育の中で社会貢献との接点を作り、若者の意識を変えるアプローチをとっていた。

押し黙っている生徒は一人もいない

東京・池袋駅から西武池袋線に乗り、15分。大泉学園駅で降り、8分ほど歩くと、広大な敷地にそびえる校舎群が見えてくる。同じ東京学芸大学附属の大泉小学校と隣接する中高一貫校、東京学芸大学附属国際中等教育学校の門をくぐり、校舎2階の教室を訪問すると、9時半からの2限目の授業が始まっていた。

「国際協力と社会貢献」の授業の様子。この日は3グループに分かれて、コミュニティ財団の分析が行われた

私服をまとった高校3年生が、3つのグループに分かれて真剣な面持ちで議論を交わしている。この日のテーマは、地域ならではの課題解決を目的とする「世田谷コミュニティ財団」の分析。あるグループで、一人の男子生徒が積極的に意見を発していた。

「財団の事業計画書は見た? せっかく良い活動しているんだから、もっとアピールすべきだよね」

それを聞いた他のメンバーが共感したり、自分の考えをぶつけたりしている。ホワイトボードには既にびっしりと各自の意見が書き出されており、図なども使いながらトピックスが整理されていた。

他のグループを覗くと、「プロボノの定義」「資金調達」「財務諸表」といった用語が飛び交っている。事前にしっかりと理論武装しているのだろう。各自の手元にある資料やノートには細かな書き込みも。不明点があれば、すぐにスマートフォンやタブレット端末で検索し、その場で解決していくスピード感も心地よい。

通常このようなグループワークの場では、高校生でなくとも押し黙ってしまう人はいるものだが、そんな生徒は一人もいない。全員が主体的。かつ、大人顔負けのやり取りが繰り広げられている。そうかと思えば、ある意見に共感した生徒が大きく頷きながら「それな!」と口にする姿はいかにも若者らしい。こんなにも躍動感のある「すごい授業」が日本の高校にもあったのかと驚かされた。皆、大人より意識が高く、賢く見える。

これは「国際協力と社会貢献」という学校設定科目の、ある日の授業の一コマだ。学校設定科目とは、学習指導要領で定められている教科以外に学校が独自で設定できるもの。藤木教諭が高校3年生向けに15年度に開講したこの授業は、週2コマ、年間60時間に及ぶ。これまでに延べ、約80人が受講してきた。

藤木教諭による社会貢献の授業は年に60時間行われる。この規模の授業は類を見ない

「大学院時代、NPO活動に参加し、イスラエルやパレスチナの子どもと、日本の子どもの交流プログラムなどを担当しました。その経験から日本の中高生にもNPOや社会貢献を知ってもらいたいと考え、教員になってから学校に働きかけました」

授業を始めたきっかけについて、藤木教諭はこう話す。全国でも類を見ない取り組みだが、09年から同校の「ソーシャルアクションチーム(ボランティア部)」の顧問を務め、部員も精力的に活動していたこともあり、学校側もすんなりとゴーサインを出したという。

藤木教諭は、いかにして生徒を引きつけ、社会貢献に向かう若者を生んでいるのか。しばらく客観的に授業を見つめ、藤木教諭に話を聞いていくと、社会貢献を自分ごとにさせる、いくつかの仕掛けが浮かび上がってきた。

「これは寄付なのか、納税なのか、購買なのか」

まず、着目したのが、社会貢献や社会課題への「巧みな接点作り」。生徒は自らの意思で授業を選択しているとはいえ、全員が社会課題に対する強い問題意識を持っているとは限らない。そこで授業を通じて得た生徒のリアクションや議論を踏まえ、生徒が興味を持ちそうな“旬”のテーマを藤木教諭は厳選しているのだという。

今年4月からの今年度に選んだテーマの一つが「ふるさと納税」制度。ちょうど、同制度をめぐる国と自治体との対立が話題となっていた(関連記事「逆転勝訴した泉佐野市の志、住民優先で国に屈せず」を参照)。加えて、アンケートを取ると、生徒の大半の家庭が同制度を利用していたことも分かった。そこで藤木教諭はふるさと納税を授業のテーマとし、制度を解説した上で、「これは寄付なのか、納税なのか、あるいは購買なのか」などを話し合う機会を設けた。

このように旬の話題を題材とする狙いを、藤木教諭はこう説明する。

「テーマの時事性が高ければ高いほど、報道などを通じて情報が日々、アップデートされていきます。興味を持てば、生徒はすぐに検索して情報を得ていく。情報が多く、多様で更新頻度も高いほど、その分、生徒たちはライブ感を持って授業に取り組むことができ、さらに興味関心も深まっていくのです」

東京学芸大学附属国際中等教育学校の藤木正史教諭

「ふるさとチョイス」など、ふるさと納税総合サイトを比較させながら、より多くの寄付が集まる仕掛けなども学ばせていった。目論見どおり生徒は食いつき、「我が家はどの自治体に寄付をすべきか」を両親と一緒に考えるようになった生徒も出てきたという。

生徒がNPOに疑問を直接ぶつける

接点は、インターネット上の情報だけではない。リアルの接点を作ってしまうのも藤木流のすごいところだ。

藤木教諭は、テーマを学ぶ中でNPOを始めとする社会貢献の関連組織・団体に生徒の目を向けさせていく。テーマに合致する特定の組織が浮上すると、藤木教諭は自ら連絡をし、教室に来てもらうよう交渉するのだ。しかも、単にゲストスピーカーとして活動紹介をしてもらうだけでなく、前もって生徒が研究・分析した際に出てきた意見や疑問をベースに対話してもらうことを条件に、ゲストを呼んでいる。

18年1月、障がいのある子どもを支援するNPO「D-SHiPS32」の上原大祐代表がゲストに来たときのこと。それまで、「多くのNPOは社会課題を抱えた人たちに同情して活動しているのではないか」と思っていた女子生徒がいたが、この授業でNPOに対する見方が大きく変わったという。上原代表との対話を通じて、NPOに携わる人たちの多くは、他者のために自分ができることを愚直にやっているのだと分かったからだ。さらに、「当たり前のことを、皆が当たり前にできる社会にしたい」という上原代表の情熱に共感し、将来は自分も社会貢献にかかわりたいと思うようになったという。

このように、実際に活動しているNPOなど現場の人たちを呼んでくるメリットは大きい。リアリティが増し、より「自分ごと」になっていくからだ。その意味で、次の仕掛けも効果的だ。

先生は授業を進行しない

巧みな接点作りに加え、藤木教諭は「なるべく授業をしない」ことをモットーとしている。正確に言えば、先生が生徒に教える、という旧来型の授業ではなく、生徒全員がファシリテーター、プレゼンテーターになる授業をしている。

授業は生徒主体で進行し、藤木教諭は基本的に口を挟まない。生徒同士の対話を横で聞きながら、必要に応じて生徒からの質問に答えたり、話し合いが活性化するようなアドバイスをしたりするだけだ。

そうした藤木流を理解しているからだろう。先述したコミュニティ財団の課題を指摘した生徒は、意見表明に終わらせず、「みんなはどう? 団体の良い点や、これはもっとやったほうがいいと思う点などはある?」と、すかさず他のメンバーに振っていた。それを受けた一人が「知名度アップは大切だよね。私も今回初めてコミュニティ財団の存在を知ったわけだし」と考えを述べる。藤木教諭は「裏を返せば、まだまだ発展の余地があるということだよね」とつなぎ、さらなる意見を引き出していた。

ファシリテーションやプレゼンテーションは、生徒全員が持ち回りで行う。もちろん最初から全員が完璧にこなせるわけではないが、授業の中で徐々に慣れ、スキルが向上していく。1コマ50分間の授業だが、一人ひとりが発言する機会は非常に多い。場さえ用意してあげれば、自然とスキルは身に付くそうだ。

「社会貢献は教えるものではありません。生徒自身で考え、対話を繰り返すことで理解が深まっていき、自分ごとになっていくのです」と藤木教諭。仕掛けは、これにとどまらない。

授業の進行や意見の取りまとめ、板書などは基本的にすべて生徒たちで行う

授業の運営資金を自ら調達

調査や分析、議論や対話を通じた学びによって、自分ごとになっていく生徒。1年の仕上げとして、「選んで寄付をする」という実践の場が待っている。

藤木教諭のこだわりは、生きた学問。机上で学べることなど限られている。そこで、授業を通じてNPOの評価基準を作成し、選んだ団体に生徒が実際に寄付をするという体験を提供している。その、寄付の原資も生徒が集めることもあるという徹底ぶりだ。

18年度の授業では、上述したD-SHiPS32に加えて、低所得国の教育支援をするルーム・トゥ・リード・ジャパン、子どもの孤立問題を解決しようとするPIECESという3つのNPOを選出。その中から1団体に寄付をするため、「高校生本気の挑戦。『主体的』に学ぶ授業を実現し、NPO支援を全国へ広めたい!」と銘打ったクラウドファンディングで寄付募集を呼びかけた。結果、12月中旬から1月下旬までに、目標金額を上回る31万55円を集めることに成功した。そのうち15万円をD-SHiPS32への寄付に充て、残りは授業運営費などに活用した。

この実践の場を授業という枠にとどまらせないのが、藤木流。もう一つの実践の場が、09年の立ち上げ時から藤木教諭が顧問を務めるボランティア部だ。

「中高生が当たり前に社会貢献に参画できる社会の実現」をビジョンとし、自らがそのロールモデルとなることをミッションに掲げている同部には、例年、中学1年から高校3年まで30人ほどが所属。地域のボランティア活動、中高生向けの寄付啓発イベントなどを行なっている。

昨年度からは先の授業と同じく、クラウドファンディングを通じて活動資金を募り始めた。たとえば19年8月からは、長野県上田市のNPOと連携して地域の食材を使った商品開発を目指したクラウドファンディングを実施。目標額10万円に対して13万円が集まった。同時に、毎月継続して寄付をしてもらう「マンスリーサポーター」も募集。現在13人のサポーターが毎月500円を寄付してくれているという。

2019年にボランティア部が初めて実施したクラウドファンディングは、目標を上回る13万円の寄付が集まった

卒業生が寄付の専門家に

授業や部活動を経て、社会貢献が本当の「自分ごと」になる生徒たち。「学校だけだろう」「卒業したら離れるだろう」。そう訝しむ方もおられるかもしれない。否。課外で、校外で、社会貢献活動にかかわる生徒が増えている。

この授業の1期生で、現在、立教大学観光学部4年生の横山彩乃さんはその一人。大学入学直後に、准認定ファンドレイザーの資格を取得した。これは当時の最年少記録である。地域課題解決を推進するNPOの活動に参加し、被災地支援やふるさと納税の推進などにも取り組んでいる横山さんは、こう話す。

「高校時代に受けた社会貢献の授業は、私にとって、大学の専攻から就職先選びまでのすべての根幹になっています。今後は、私が下の世代に社会貢献教育を届ける立場になりたい」

まさに、「若いときから社会貢献に触れる」ことの意義や効果が現れていると言える。

現役生ながら、校外のイベントに引っ張りだこの生徒もいる。高校3年生の工藤颯莉さんは、ボランティア部での活動や授業で培ったファシリテーション力を生かし、「TEDxYouth@Tokyo」など外部のイベントに参加。ディスカッションの内容をイラストとテキストでリアルタイムに記録する「グラフィックレコーダー」として活躍している。この専門性を生かしながら、卒業後も活動の場を広げていきたい考えだ。

工藤颯莉さんによるグラフィックレコーディングの例

一方、ボランティア部でクラウドファンディングに取り組んだ岡凜奈さん(高校1年生)や庄司千紗さん(同)は、部活動を通じて意識が高まり、今ではプライベートでも地域ボランティアなどに参加するようになったという。

全国の学校に社会貢献教育を

社会貢献活動との「接点」を作り、若者の意識を変え、新たなアクションを生んでいる藤木教諭の授業。その効果は眼を見張るものがあるが、現状は「点に過ぎない」とのそしりも免れないだろう。藤木教諭自身もそこは認め、全国の教育現場に社会貢献活動を浸透させていく、という新たなチャレンジを見据えている。

「私一人でやっても追いつきませんし、あまり意味がないと思っています。(文部科学省などが)制度化、仕組み化していくのも必要ですし、市民活動として同じ志を持つ人たちと推進するのも大切だと感じています」。藤木教諭はこう訴える。

可能性の芽はある。社会貢献教育に力を入れる日本ファンドレイジング協会の大石俊輔マネージング・ディレクターは、「22年度から始まる新科目『総合的な探究の時間』や『公共』との親和性は高い」と話す。これらの授業に社会貢献の要素を取り込める余地は十分にある。

ただし、授業の枠が設けられたとして、指導できる先生が圧倒的に不足しているという課題が立ちはだかる。そこで、藤木教諭は、社会貢献教育に力を入れる全国の先生や実践者をネットワーク化し、ノウハウを共有するプロジェクトを立ち上げようと準備している。

さらに、関心のある中高生が学校の枠を越えて、全国どこからでもオンラインで社会貢献の授業を受講できる仕組みづくりも進めている。実現すべく、現在は月1、2回、北海道や京都府、岡山県などの気概ある先生や実践者たちと研究会を開いており、NPOに働きかけて、授業を包括的にサポートしてもらえる体制を作ろうともしている。

時間はかかるかもしれない。けれども、藤木教諭らの取り組みが広がれば、より多くの中高生が社会貢献活動への接点を持つことになる。全国の学校に浸透すれば、若年層から日本人の社会貢献に対する意識は大きく変わっていくだろう。

では、そのムーブメントをどう広げていくべきか。藤木流をどう生かしていくか。前置きが長くなったが、次回以降が、本特集の本題である。次回からは、藤木教諭にも筆を執ってもらい、「藤木流の社会貢献授業」を体系的に整理した方法論を紹介していく。「他校の先生に参考にしてもらえるなら、ぜひノウハウを提供したい」と藤木教諭も願っている。

「先生や実践者のネットワーク化」についても、具体的な取り組みの紹介や提案をしていく。さらに、佳境を迎える今期の授業に密着し、生徒がどのNPOをどう選び、寄付をするか、ライブでお届けしていきたい。そのことで、触発される先生や中高生が増えるかもしれない。若者に支持されるNPOのトレンドが浮かび上がることで、NPOの変革にもつながるかもしれない。

この特集を機に、テレビ局などの密着が入るのであれば本望である。取り組みの拡散が本特集の目的なのだから。藤木教諭とともに、日本を変えていこうではないか。

■修正・加筆履歴

(2020/10/24 16:30)記事中、一部の表現について誤解を与えるとの指摘がありました。事実関係の齟齬はありませんが、一部記述を割愛しました。

▷第2回:初公開、高校生を覚醒させる「国際協力と社会貢献」授業の全貌(#2)

▷特集:藤木流 10代からの社会貢献

-

スポーツ関係のNPO運営やファンドレイジングの活動を通じ、日本に「寄付文化」を根付かせることを目指す。1978年静岡県生まれ。立教大学卒業後、UCバークレー・エクステンションでマーケティングのディプロマを取得。帰国後、プロアスリートのマネジメント業を経てライターに転身。2014年にNPO法人ベースボール・レジェンド・ファウンデーションを設立。17年から3年間、プロ野球静岡県人会の事務局長を務めた。18年にはジョージ・ワシントン大学でスポーツ・フィランソロピーを学ぶ。19年11月、著書『野球で、人を救おう』(KADOKAWA)を上梓。准認定ファンドレイザー。 |岡田真理(おかだ・まり)