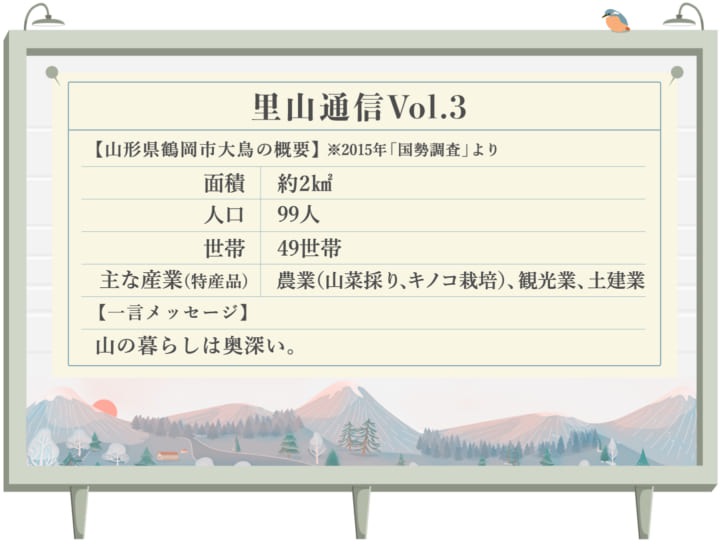

マタギの「熊狩り」に魅せられ移住 山形の秘境、鶴岡市・大鳥

▷関連記事:三重の過疎漁村を“呼び込み”力で活性化 ホストになったゲイト

パァ―――ン!!!

甲高い火薬の音が、すり鉢状の山に響きわたる。雪上を歩いていた熊は山の斜面を転がり落ちていった。

「やった……か?」

そのほうへ走ると、熊はうつぶせになって動かないままでいる。熊狩りには何度か参加していたが、自分の手で熊を撃ったのは初めてだった。

さらに近づこうと歩き始めると、熊はムクッと立ち上がり、山を一気に駆け下りていった。見通せる位置まで走ろうとするも、目の前の尾根が邪魔をして熊が見えなくなってしまった。

「そっちに行きました! なんとかお願いします!」

山の下で待ち構えていた先輩猟師に無線を入れると、しばらくしてまた、大きな銃声が聞こえた。「やっただろうか……」。山を下っていくと熊は雪の上にぐったりと横たわっていた。そのそばで、先輩猟師が大きさを確認していた。

仕留めた熊をその場で解体する

何度かこの姿を見てきた筆者は、舞い上がる喜びというよりも、確かな安堵を感じていた。集まってきた猟師たちとあおむけになった熊に合掌し、毛皮を剥いでいく。手、足、胴、頭、内臓、毛皮。ばらした部位それぞれをリュックに入れて背負い、来た道をゆっくりと戻った。

集落へ帰ると、村の人たちが暖かく迎えてくれた。ビールを一缶飲んで気合いを入れ直し、部位をさらに細かく切り分け、肉、骨、内臓を丁寧に袋詰めしていく。それをしっかりと秤にかけて平等に分ける。脳みそ、タン、腸は茹でたり焼いたりして、薪ストーブを囲みながらその場でいただいた。

「ご苦労様でした」。誰がどんな役割で、どんな成果を出そうとも、互いにそんな言葉を掛け合う。肉だけでなく、ねぎらいの言葉も平等。今日一日を猟師たちと分かち合いながら、お酒をガブガブ呑んで、気持ち良く酔っぱらう。熊狩りの後のビールは、いつも美味い。

山形県鶴岡市の大鳥集落にやってきて7年。日々、地元の人たちに、山や地域のことを教わりながら筆者は生きている。

大鳥の風景

地域おこし協力隊の一員として赴任

大鳥集落は鶴岡市街地から車で1時間ほどの山間奥地に位置する。冬には3メートルほどの雪が積もる豪雪地帯だ。

かつては鉱山で栄え、最盛期には1500人ほどが暮らしたが、閉山とともに人口は減り続け、現在は約70人。高齢化率が7割を超える「限界集落」でもある。

主な生業は、山菜採り、キノコ採り、キノコ栽培、稲作といった一次産業のほか、水力発電所の維持管理や除雪、自然体験学習施設や旅館も含む観光関連施設の運営などである。

そんな大鳥集落に筆者は2013年4月、26歳のときにやってきた。大阪で育ち、大学進学で上京。就職も東京と、田舎とは縁遠い生活を送ってきたが、ご縁が重なり、地域おこし協力隊として大鳥に派遣された。

地域おこし協力隊に応募しようと思ったきっかけは、12年5月のゴールデンウィークに、国内をヒッチハイクで巡っていた際、クルマに乗せてくれた「萩原さん」との出会いだった。

当時65歳だった萩原さんは京都府福知山市の山小屋で暮らしていた。彼から聞く山の話は魅力的で、その後、何度も訪れては、山菜を採ったり、バーベキューをしたりして遊ばせてもらった。

あるとき、「福知山でも若者が山を下り、高齢化が加速している」と萩原さんが嘆いておられ、筆者も限界集落を身近な問題として感じるようになった。しかしながら、具体的な行動はできずにいた。

しばらくして、岡山県の西粟倉村へ移住した友人のもとへ遊びに行ったとき、初めて地域おこし協力隊の存在を知った。若者が全国各地で奮闘する様子を聞き、この制度を使って、自分も田舎に飛び込んでみたいと思った。

当初は西粟倉村の隣の美作市で働きたいと考えていたが、選考結果は落選。ちょうど同時期に母方の故郷である山形県でも募集していたためエントリーした。赴任地は鶴岡市大鳥集落。事前に現地へ赴かずに面接に臨んだが、合格をいただく。任期3年で地域おこし協力隊を務めることとなった。

都会人から山の人に、移住を決意

13年に赴任した当初から、大鳥の人たちは温かく迎えてくれた。自宅に招き食事をご馳走してくれたり、野菜やおかずなどを知らぬ間に玄関に届けてくれたりと、親のように筆者を見守り、生活を支えてくれた。毎日がイベントのようだった。

地域おこし協力隊としての主な任務は、「大鳥自然の家」の管理者や、地域のさまざまな仕事を手伝うこと。加えて、「大鳥てんご」というウェブサイトを立ち上げ、地域の情報などを積極的に発信していった。

大鳥の山を散策する筆者

日中にパソコンで仕事をしていると、こうした任務とは関係なく、電話が鳴る。山菜採りに連れて行ってもらったり、田植えや、屋根の雪下ろしの手伝いを頼まれたりしながら、地域の人たちとの交流は深まり、頭ばかり使っていた都会人の筆者は、少しずつ山の人になっていった。

そして、大鳥にすっかり魅了された筆者は、地域おこし協力隊の任期が終わった16年4月、協力隊としてではなくひとりの移住者としてこの地に残る決意をした。現在は、草刈り、雪下ろしなどの野良仕事や自然体験学習のサポートといった地域の仕事をやりながら、大鳥の民俗調査や狩猟なども行い、生活している。

地域の人たちと

本稿では、厳しい大自然の中でも生き生きと暮らす人々の横顔を交えながら、筆者が定住した理由でもある大鳥集落の魅力をお伝えしていく。

熊狩りの季節になると不思議と血が騒ぐ

4月、平野から山間部へと雪解けが進むと、猟師たちは冬眠明けの熊を探しに、とある場所に自然と集まる。何かにとりつかれたようにじっと山を眺め、「あれは熊か? どうだ?」と、そわそわしている。この季節がくると、不思議と血が騒ぐのだ。

いつしか筆者も彼らと同じように、血が騒ぐようになっていた。

4月になっても雪が残る熊狩りの山

雪国でのツキノワグマ猟は、主に「有害捕獲」という形で4月中旬からゴールデンウィークにかけて行われる。ほとんどの都道府県の猟期は11月15日~2月15日に限られているが、イノシシや二ホンジカ、ツキノワグマなど農作物への被害や人里への出没が著しい一部鳥獣に対しては、有害捕獲という別枠の期間が設けられ、狩猟が認められているのだ。

なぜ4月中旬から始まるのかというと、熊が冬眠から目覚めたばかりで胆のう(熊胆)が大きいことと、若葉が芽吹くも山に雪が残っており熊を見つけやすい、という2つの条件がピッタリと重なる時期だからである。

多い年は10日近く出猟することもあるが、平均的には5日程度。午前8時に7~10人で出猟し、熊がいなければ夕方前には帰るが、山に行けば大抵1~2頭は見つかるもの。そうなると日没近くまでかかる。遅いときは午後10時に集落に帰ってくることもある。5日といえども、そう簡単なことではない。

決して楽ではない熊狩り

少ない経験ながらも筆者なりに考えると、熊狩りには、(1)山歩きの体力、(2)地理や地形、危険性を理解する経験、(3)熊の習性を知ること、(4)銃の腕前が必要だ。これらをチームで補い合って、初めて熊が獲れる。とても高度でハードな猟だと思う。雪崩の危険とも隣り合わせだ。

熊狩りは7〜10人のチームで行う

熊狩りの道中はバテないように歩いては休みを繰り返すが、登山道のような生やさしい道はない。雪に足を取られながら急斜面を登り、トラバース(横断)し、ブッシュを漕ぐ(雪や藪をかき分けて行く)ことも多々ある。

銃、弾丸、食料、水分、ナイフ、ロープ、双眼鏡など10キロ近い荷物を背負って歩き、熊を獲ればさらに重くなる。いつも夕暮れにはヘトヘトで、気力を振り絞って帰る。

熊の肉や内臓などを袋詰めする作業

苦難の連続で、決して生半可な気持ちで臨んではならないものだ。それでも大鳥の人たちが熊狩りへ行くのは、血が騒ぐから、としか言いようがない。「獲りたいから獲りにいくんだ」という純粋な気持ちが、からだの奥底から湧き上がってくるのだ。

地域おこし協力隊の初年度、地域の人から言われ、半ば無理やり免許を取らされ、「まあ、やってみるか」くらいの軽い気持ちだった筆者も、いまではその感覚がわかる。

1年の中でわずか5〜10日しか経験できない、危険と隣合わせの自然の恵み。一人前になることの難しさと、皆で苦労を分かち合えることの喜び。それに魅了され、この地を離れがたくなっていた。

山の神様への祈り

筆者が大鳥に魅せられた理由として、「山の神様」の存在にも触れておきたい。

日本の山間地域では、山の神を信仰している集落が多い。大鳥集落にとっても、なくてはならない存在だ。

毎年12月12日は「山の神の日」として、猟師らが集り御神酒を捧げ、二礼二拍手一礼をした後に御神酒をいただく。熊狩りの出猟の際は、ご神木の根元に御神酒をかけて手を合わせる。こうした作法を通じて猟の安全と成功を祈るのだ。

大鳥のご神木。熊狩りの出猟の際には必ず祈りを捧げる

大鳥に住む工藤朝男(ともお)さんは狩猟の大ベテラン。熊狩りでは「メェカタ」と呼ばれる司令塔を長いあいだ務めていた。高齢なこともあって引退してしまったが、経験豊富で独自の哲学を持つ、大鳥でも稀有な存在だ。

以前、山の神について朝男さんはこんなことを教えてくれた。

「山の神は非科学的で、いないって言うけれど、そうじゃねぇんだ。熊狩りは、雪崩が起こりそうな斜面を横切らなければならねぇことも、いまにも崩れそうな雪庇(せっぴ)の上をどうしても渡らなければいけねぇこともある。そんなとき、黙っては通れない。少なくとも心の中で、『なんとかお助けください……』と言って通る」

「俺も雪崩に巻き込まれたことはあるし、川に流されたこともある。そういう経験をすると、自然の中で頼るものが必要なんだ。神がいようがいまいが、いるものだと思ってお祈りする。常にそう考える。困ったときにだけ『神様、お助け下さい』なんて言ったって、駄目だぁ」

朝男さんの話はどこか冗談まじりだけれど、この話はいまも心に残っている。

工藤朝男さん夫妻

筆者が移住して1~2年経った頃、大鳥の小柄なおばあちゃんが夜も明けないうちから、30分以上も歩いてお地蔵様へ参拝しにいく姿を何度も見た。

聞くと、大雪が降る冬を除いてほとんど毎日、行っているそうだ。そのおばあちゃんの家にお邪魔すると、仏壇に水とご馳走、お菓子が供えられていた。仏壇を拝んでから、天国のご主人とともに食事をするのが日課だという。他の家々にお邪魔しても、同じように丁寧なお供えがなされていた。

仏教、神道の意味や歴史を深く理解しないまでも、大鳥の人たちは皆、常日頃から先祖や仏様、神様に祈っている。見えない何かを大切にしている。自然に対して畏敬の念を抱くというのは、このような態度なのかもしれない。

山の神様については、筆者にも原体験がある。

熊狩り初体験で滑落

大鳥にやって来た翌年の春、初めて熊狩りに連れて行ってもらったときのことは忘れもしない。

冬の間にビギナーズラックでウサギを獲った銃と、軟弱な足腰、それに、あろうことか弾丸とヘッドライト、おにぎり、水、カロリーメイトのみを「ショルダーバック」に詰め込むという軽装で、集合場所へ向かった。いまどきの登山者でもそんな恰好では登らない。

「なんでそんな装備で来たんだ? 熊が獲れたらどうやって持って帰るんだ?」と叱られた。けれども、家に引き返す時間もなく、そのままベテラン猟師の後ろを金魚の糞みたいに一日中ついて歩いた。

険しい山道を朝から歩き続ける

硬雪の山を初めて本格的に歩いた。日没が差し迫ったころに熊が獲れたため、それを背負った。帰路に着くころには足が上がらなくなるほど疲れていた。辺りが暗くなり、買ったばかりの安物ヘッドライトをつけるも、足元がかろうじて見えるだけ。光量が足りず、まるで役に立たない。

斜面に差し掛かかると、下から雪解けで勢いを増した川の轟音が聞こえてくる。先行く先輩の足跡を頼りに歩くも、溶けた雪との見分けはつかず、きちんと帰り道を歩いているのかどうかもわからない。早く帰りたい一心で歩いていると、スッと瞬間的に足が抜け、勢いよく斜面を滑り落ちてしまった。

「たぐちーー!!」。後ろからついてきてくれた先輩猟師が叫んだ。からだが反応し、手に持っていた杖を雪に刺すも、硬くてうまく刺さらない。ずるずる落ちながらもようやく止まった。少しホッとして、立ち上がろうと肘を立てると、レインコートが雪に滑って、さらに落ちていった。

足元には、陥落しやすい「雪庇」が見え、もう3メートル落ちると暗闇の濁流に飲み込まれるところまできていた。

九死に一生を得る

食いしばって腹から力を出し、立ち上がろうとすると、また落ちそうになる。「あかん、あかん……」と心で叫びながらも、もう自分ではどうすることもできなかった。

「絶対に動くな!」と大声を出しながら先輩猟師が近づき、「つかまれ!」と杖を差し出してくれた。杖をつかむと、力いっぱい引っ張り上げてくれ、無事に立ち上がることができた。深々と頭を下げるも、喉から声は出ず、足の震えも止まらない。こんなことは人生で初めてだった。

無事に帰宅するも、次の日まで恐怖の余韻が残り、翌週の熊狩りに参加するかどうか悩んだ。でも結局、参加した。こんな危なっかしい若者でも、滑落しても、それでもまた誘ってくれたことが、素直に嬉しかった。

それに、山の神様が助けてくれたような気がした。「まだ大鳥で頑張りなさい」と言ってくれているのではないかと、そう思えた。

その後も、自然に囲まれ生活していると、山でばったり出くわしたカモシカがこっちをじっと見ていたり、大きな雪の塊にからだが吹き飛ばされたが、木に引っかかって助かったりと、さまざまな場面で、山の神様の存在を感じることがある。それは地域の人たちが大切にしてきた神様で、自分もいつの間にかお世話になっている。そういう感覚は、都会にいるときは味わうことができなかった。

コツコツと続ける民俗調査

最後にもうひとつ、筆者が大鳥集落にとどまる大きな理由がある。それは、この集落の「記録」である。

どうして頻繁におすそ分けをしてくれるのか。どうして共同で神社を管理しているのか。どうして田植えで結(お互いの労働力を交換し合う仕組みのこと)をするのだろうか――。

ここに暮らしてしばらくすると、疑問に思うことが多々、湧いた。大鳥集落の中で直面するさまざまな出来事を、「地域社会だから」「田舎は温かいから」といった言葉で簡単に片付けてはいけない気がした。

そんな折、宮本常一という民俗学者の書籍に出会えたのは幸いだった。

彼は著書の中で、村落共同体のことを「田植えなど合理性を追求した共同関係と、天災や不作、不幸など、いざというときに隣近所に助けてもらうために日頃から恩を売り合う関係」と説明している。強烈に身に覚えがあった。

筆者は大鳥に住んでから大小の恩をいくつも受け取ってきた。自分の車が湿地にはまって走れなくなったときも、熊狩りで滑落したときも、助けてくれたのは皆、大鳥の人だった。だからこそ、というわけではないが、頼まれごとには可能な範囲で応えてきた。

都会にはない、この地ならではの風習や文化を、しっかりと残していきたい――。民俗学の本を読むことが増え、いつしか、そうした気持ちに駆られていた。

山が暮らしの中心だった世代の足跡が急速に消えつつあることに不安を覚えながら、筆者はいま、コツコツと民俗調査を続けている。

筆者を突き動かすもの

筆者が移住してから約7年のあいだに、大鳥集落の状況は刻一刻と変化している。福祉施設へ入った人、ご主人を亡くして町にいる息子と一緒に暮らすようになった人、足が痛くなり遠方のワラビ畑に行くことを辞めた人、熊狩りに行かなくなった人……。86人いた人口は70人を切り、残った人々の行動範囲も高齢化などで縮小している。

残された時間は少ない。

狩猟採集や郷土食、歴史、個々の感情など、地域の特色や人々の生き方を見聞きしては、記録している。そうした調査活動にとどまらず、民俗誌を刊行したり、人前で話をしたり、大学生のフィールドワークをアテンドしたりといったアウトプットもしている。地域を知り、それを表に出すことで交流が生まれている。大鳥に移住する人もポツリポツリと現れてきた。

山で生きるための知恵、自然にあらがわない姿勢、互いに協力し合いながら不便や災害を乗り越えていく力強さと優しさ。そうしたことを大鳥の人が教えてくれたからこそ、筆者は突き動かされた。

筆者は地域の人のように、自然という存在がからだに浸み込んでいないし、狩猟採集の技術は足元にも及ばない。ただ、自分がこの場所で見聞きしたこと、感じたことの記録を残しておけば、こんなにも素晴らしい人たちがいたことを後世に伝えられるかもしれない。誰かが何かのきっかけで大鳥に興味を持った際に、少しは役に立つかもしれない。

大鳥の雪景色

大寒波の影響で、昨年末から大鳥も大雪に見舞われている。

幾日も降り続く雪と灰色の空を見上げてウンザリしながら、今日も屋根に上がって雪を下ろす。ひとりでやるとすぐに疲れて休んでしまうものの、地域の誰かが近くにいると思うと力が湧いてくる。同じ苦労をねぎらい合えると安心する。長い冬が終われば、今年もまた大鳥に熊狩りの季節がやって来る。

▷シリーズ:限界集落の魅力を発信。「我が里地里山の鼓動」

-

1986年生まれ。山形県鶴岡市の山奥で、狩猟や採集、歴史・民俗調査などを行う。法政大学経済学部を2011年3月に卒業。電子部品メーカーに2年間勤めた後、地域おこし協力隊として大鳥に移住。任期終了後もこの地で暮らし続けている。 |田口比呂貴(たぐち・ひろき)