地鶏「土佐ジロー」でファン作り 20人の限界集落、安芸市・畑山

▷関連記事:マタギの「熊狩り」に魅せられ移住 山形の秘境、鶴岡市・大鳥

昭和の終わりごろ、ハマチと真珠の養殖業バブルに沸く愛媛県の漁村で私は生まれた。バブルも束の間。魚価の低迷や自然災害などで廃業を余儀なくされる家々が増えていった。我が家も例に漏れない。故郷で生きたい、と願えども難しかった。

都内の大学に進学し、各地を巡りながら、田舎で暮らせる道を探した。大人が長年かけても苦労し続けている道。そんな容易に見つけられるものではなかった。卒業後、地元の新聞記者に職を得た。一次産業を取材する機会も多くあったが、休日は変わらず農山漁村を訪ねていた。

20代後半になると、田舎で暮らしたい、という思いは強まっていた。自分が育ったような環境で、子育てをしたい、と。27歳になった翌月、結婚と、田舎暮らしと、農業に就くことを決めた。学生時代に出会い、毎年のように訪ねていた高知県の山村で暮らす男性の元へ、飛び込んだ。

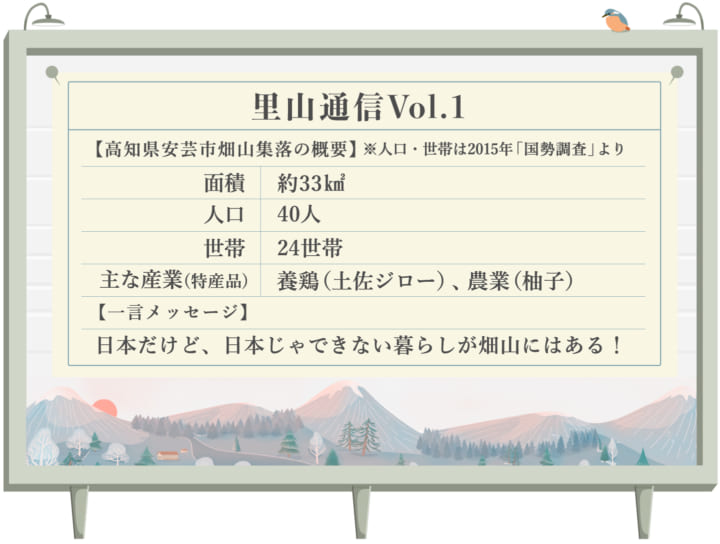

のどかな風景が広がる高知県安芸市畑山。20人ほどが暮らす限界集落だが、年間3000人がこの地にやって来る

人口20人の集落

高知県安芸市畑山。森林率が89%を占める安芸市の西北の森の中にある。戦国期に山城があった集落で、江戸時代にも、戦後にも800人ほどが暮らし続けてきた。1954年(昭和29年)の市町村合併までは畑山村の中の一地域だった。それからの半世紀で、畑山で暮らす人は20人あまりとなった。

冒頭に記載されている2015年の「国勢調査」のデータには、畑山集落の人口が「24世帯40人」とある。高齢化率が高く、いわゆる「限界集落」と呼ばれる地域となっている。けれど、実際の住民はもっと少ない。住民票を畑山に置いたまま集落を離れる人もいるからだ。一方で、昼間や週末だけ、畑山で過ごす人たちもいる。国勢調査という既存の枠組みだけですべてを把握するのは難しいが、事実として人口は減っている。

畑山までの道は、渓谷沿いに造られた狭いくねくねの県道が一本だけ。市街地までの約15㎞の間にあった集落はすべて廃村となった。商店もなく、公共水道もない。固定電話すら通話の厳しいことがある。雨や土砂崩れにより、停電になることもあれば、集落が孤立することもある。

18年の西日本豪雨の際には、1000ミリを超える雨が降り、江戸時代に築かれた土手を含め、県道の至るところが流され、集落は完全に孤立した。孤立から4日目、私や子どもたちは自衛隊のヘリで市街地へ救助されたが、夫たちは集落に残った。その後も1週間ほど孤立状態は続き、市街地まで15kmの道のりを歩いて往来した。

人口が減れば、公共サービスもなくなっていく。そして、住民はさらに減っていく。行政サービスを効率化するために辺地から市街地への移住を促すような意見もある。もう、“限界”なのだろうか。集落を出なければならないのだろうか。

私や、私の家族、仲間たちはそうは思っていない。

暮らせる土地があり、生業があり、自立・自律できるのであれば、人の減った農山漁村にも生きる道があって良いはず。1000年続いたムラを、今の価値観や経済観だけで淘汰してはいけない。なにより、畑山で生きることの楽しみを失いたくはない。夫とともに、「生業」を創ることで、その夢は実現できると思い、これまでやってきた。そしてこれからも、ここで暮らしたいと思っている。

地鶏「土佐ジロー」とともに

我が家族は、限界集落での生業をどう成り立たせているのか。その歴史も含めて、お伝えしたい。

畑山集落で生まれ育った夫・小松靖一は、畑山で生きるための生業を創ろうと、1980年代から「土佐ジロー」の飼育に取り組んできた。産業化を目指し、採卵用として開発された高知県の地鶏、土佐ジローを、主に肉食用として飼育し始めた。

故郷・畑山に新しい産業を興そうと、夫・靖一(右)は異業種から土佐ジローの飼育に飛び込んだ

元大工の腕を生かし、運動能力の高い土佐ジローに合わせた鶏舎を作り、「鶏を鶏らしく育てる」ことをモットーに最適な飼育法を追究してきた。一般的な養鶏は短期間で大型化するが、とても小柄な天然記念物「土佐地鶏」からの一代雑種である土佐ジローは、その3倍ほどの日数をかけても半分の重量にしかならない。経営的には厳しい。

それでも、夫のこだわりは実を結び、旨味の濃い土佐ジローへの評価は高まっていく。「深紅の色合い」「まるでジビエ」「噛めば噛むほど味わいがある」などと評され、漫画「美味しんぼ」や有名テレビ番組などでも紹介されるようになった。生産量を増やしながら、雇用も生み出していった。

一方で集落の人口流出は続き、1996年に畑山小中学校は廃校となる。唯一の交流拠点だった「畑山温泉憩の家(現・はたやま憩の家)」も閉鎖が取りざたされるようになっていった。ここが閉じれば、県道の維持などを含む行政サービスの提供が、質量ともにさらに低下するはずだ。

そこで2004年、夫は農業法人「はたやま夢楽」を立ち上げ、安芸市の指定管理者として「憩の家」の運営を引き受けることにした。社名は、旧畑山村だったころのような賑わいを生み出したい、と願って付けたという。

年間8000人が来ても赤字続き

「知名度の高まりつつある土佐ジローなら人が呼べる」と考えた夫は、養鶏と食鳥・食肉加工だけでなく、土佐ジロー料理をメインとした食堂宿の運営を始めた。生産者直営の食事が提供されるとあって人気となり、私が嫁に来た10年の時点で、年間約8000人が訪れるようになった。農業法人のスタッフも家族を含め10人になっていた。

しかし、嫁いだ私は、厳しい現実を目の当たりにする。まず日帰りの入浴料による収入を上回る重油代が重くのしかかっていた。安芸市の条例では宿や温泉の金額設定を変えることができず、経営の内実は厳しいものだった。

営業時間もハードだった。午前10時から午後7時の通常営業に加え、朝風呂を含む宿泊も受け入れていたからだ。嫁いだ直後、憩の家は、私たち夫婦とスタッフ1人の3人で切り盛りしていた。週末などは本業の養鶏部門から1人助っ人に来てもらっていたが、それでも、お客さんとの会話を楽しむ余裕はなく、自分の給料は無給のまま。貯金を切り崩し、経費の支払いに追われる日々が続いた。人もお金も回らない。貯金が尽きれば、廃業するしかなかった。

「畑山を楽しみたい」。そう思って嫁いだ。奥山で自給自足の仙人になりたいわけではない。生業を通じて人と関わり、暮らしたかった。都会嗜好の強い日本だけれど、田舎の価値を感じてくれる人と繋がりたい。農山漁村の魅力を磨いて、共感してもらえるようになりたい。

同情や哀れみ、さげすみを得て商品を買ってもらったり、宿へ来てもらったりするような商いもしたくなかった。文字通り「忙殺」される日々だったけれども、私たちの歩みたい道は、きっと拓けると信じていた。そして、夢は現実のものとなりつつある。カギは「情報の伝え方」にあった。

道のりの険しさもしっかり伝える

そもそも、土佐ジローの生産量は限られ、多くの人を相手にできる商いではない。加工は週に4日、1日あたり50羽のみ。加えて、一般的なブロイラー(若鶏肉)とは、あまりにかけ離れた肉質で、素人が調理して美味しく食べられるものではない。時には、鶏料理に長けたシェフでさえ、扱いあぐねる。

でも、畑山で私たち夫婦が炭火で焼く土佐ジローを食べた人は喜んでくれ、リピートしてくれ、取り寄せでも堪能してくれるようになる。

畑山の特異な状況を嘆いても、また、ないものをねだっても仕方がない。忙殺されながらも赤字を重ねれば、終わりが見えるだけだ。私たちが愛するものをきちんと伝え、客数を減らしながら、経営が持続できる方法はないかと模索した。そして、少しずつ畑山の情報発信の仕方を変えていった。

まず、来客の多くが県外からだったため、ウェブサイトを通じた情報発信を磨いていった。後にクレームが来ないよう、マイナス要素となりかねない情報でも、きちんと提示していった。

たとえば、私たちは畑山の環境が好きだけれど、田舎が苦手な人もいる。自然に恵まれた県道を私たちは好むけれど、くねくね道の運転が苦手な人もいる。実際に、玄関先で「なんだこの道は!」「なんでこんなところで営業してるんだ」と怒られたり、「ほかに道はないの?」と嘆かれたりすることもあった。だから、はっきりとそうした情報を掲載していった。

その上で、ルールを定め、それもウェブサイトなどを通じて明確に発信していった。

夜遅くにチェックインをする人たちの中には道に迷う人もおり、夫が下山して捜索することもある。恐怖を覚えた後の食事は心地良いものではない。土佐ジローを堪能してもらうため、ゆっくりと数時間かけて食べてもらいたい。だからチェックインは17時までとした。

直前予約のお客さんの中には、私たちが丹精した土佐ジローの魅力が上手く伝わらないこともあった。単に、安宿を求めてきたのかもしれない。だから、予約受付は3日前までとした。

メニューブックの修正も繰り返す

予約客にコースで提供する土佐ジローの炭火焼きは、オープン当初から夫が、10年前からは夫か私が必ず焼いている。適度に引き締まった土佐ジローの肉質は扱いにくいため、火力を調整しながら、お客さんの前で一切れずつ、一番美味しくなるようにと丁寧に焼く。その時間は10分から長ければ数時間にも及ぶ。

じつはこの時間も、情報提供の格好の場である。土佐ジローの飼育法や環境、畑山の歴史など、たくさんの話ができる。ランチもコースを予約して、わざわざ来てもらう人を増やしていった。

炭火焼きで提供する土佐ジロー。1つ1つ丹念に焼いていく

メニューブックにも、うんちくを詰め込み、お客さんが読み込んでくれるように、したためている。この料理をどうして提供するようになったか、どういう工夫をしているか、食後の畑山での楽しみ方など。お客さんが誤解していると感じたら、都度、メニューブックの修正を繰り返している。

このように細かくルールを提示したり、私たちのスタンスを示したりすることについて、面倒だと思ったり、敬遠したりする人もいるだろう。けれども、私たちの価値観に共感してくれる人たちと、より繋がりを深めることができるようになる。

値上げしてもお客さんは増える

情報の伝え方にこだわり続けたことで、私たちへの共感者が次第に増えてきた。すると、思わぬことが起きるようになった。憩の家の料金について、お客さんから「安過ぎて人に紹介できない」「いいものを出しているんだから正当な料金を取りなさい」「継続できる料金設定をしなさい」と声を掛けてもらったのだ。

安芸市との交渉を経て、料金改定を進めた。そして、料理の見直しをしながら幾度かの値上げをした。客離れになりはしないかと不安もあったけれど、結果、リピーターが増え、年間3000人弱で落ち着いている。にもかかわらず、売上額は8000人来ていた当時の1.3倍ほどになった。

営業時間を短縮し、来客数を減らすことで、スタッフにも余裕ができた。受付にいる時間は減り、掃除や整頓、周辺の草引きなどに手を回せるようになった。なにより、お客さんとの対話を楽しむ時間が増えたのが嬉しい。

夏場は近くの畑山川で、子どもも大人も一緒になって遊ぶ

私は人見知りが激しく、初めての人や合わない人と会話を膨らませることが苦手だ。嫁いだ直後、突然訪ねて来る見ず知らずの人たちから、不躾な質問を投げ掛けられたり、宗教の勧誘などがあったりして、人間不信になった時期もあった。

でも、常連さんや、土佐ジローを求め、わざわざ来てくれる新規のお客さんが増えたことで、嫌な思いをすることもなくなってきた。お客さんと一緒に、お酒を酌み交わし、土佐ジロー談義に花を咲かせる夜もある。一緒に川遊びをしたり、散歩に出かけたりすることもある。

各テーブルと宿泊の部屋には、自由に書き込めるノートを置いている。どこから来たか、食事への感想、道のこと、私たちとの思い出などがぎっしり書かれている。こうした人たちとのご縁は、はたやま夢楽にとっての何よりの活力にもなっている。

畑山を皆で楽しむ

お客さんとの結び付きが強くなったことで、一緒に畑山でやりたいことを、イベントとして企画するようになった。宿で食事をして、泊まって終わりではなく、ヨガや森林浴、大工さんを先生にした親子木工教室など、畑山の環境を楽しむ体験型のコンテンツを提供し始めている。

親子木工教室の様子

畑山集落のファンクラブとも言える「むらびと」という会員組織も19年から取り組んでいる。これは、バーチャル村民のような関係を創りたい、と夫と話してきたことを実現したものだ。現在の会員は憩の家のリピーターを中心とした90人ほど。定期的な情報提供や、「土佐ジロー合宿」といったイベントの案内、開催などをしている。

無暗に会員を増やすつもりはない。畑山にもっと愛着を持ってもらい、私たちとお客さん、お客さん同士の交流を深めていくため、合宿や山野草の会などの企画を続けたいと思っている。

畑山の未来を描いたイラスト

「よくこんなところで暮らしているね」。10年前はよくこう言われた。今は、こう言ってもらえる。「こんなところで暮らせて幸せね」「畑山に来たくてうずうずしてたの」「畑山での子育てがうらやましいわ」

他人の価値観を変えることはとても難しいけれど、共感してくれる仲間を増やすことは可能だと実感している。

我が家には2人の男の子がいる。休日には、近くの山へ散歩に行き、川で遊ぶ。庭には、ハンモックやスラックライン、夫手製の木のブランコやミニジップラインもある。子どもと一緒に、畑に転がっていた倒木をノコギリで切って皮をむいて、ユンボで畑を掘り起こして埋めてアスレチックを造ったりもしている。木の重たさや硬さ、においを知ることもできる。四季を通して、川の水量や水温が変わることを当たり前に学ぶ。はたやま夢楽を子どもたちに継がせたいとは思わないけれど、畑山で生まれ育ってよかったとは感じてもらいたい。

旧畑山村の人口を、取り戻すことは無理だと思う。でも、時折訪ねて来たい人たちがいることで、私たちのように暮らしたい人が畑山で生きていける。

他方、私たちが畑山で生きていることで、時折、訪ねて来ることができる人がいる。お互いがお互いを思い、支える。そういう村の在り方で良いと思う。今の時代だからこそ、得られるご縁があるのだから。

これからも家族とともに畑山で生きていく

▷シリーズ:限界集落の魅力を発信。「我が里地里山の鼓動」

-

1983年愛媛県生まれ。都内の大学を卒業後、愛媛新聞社で記者となる。2010年結婚を機に、高知県安芸市畑山へ移住。夫の営む有限会社はたやま夢楽の経営を手伝う。17年1月、同社社長就任。同年、総務省ふるさとづくり大賞受賞。総務省地域創生アドバイザー。二児の母。 |小松圭子(こまつ・けいこ)