限界集落の「100人盆踊り」に託す願い 海山の幸豊穣な佐渡島・虫崎

▷関連記事:地鶏「土佐ジロー」でファン作り 20人の限界集落、安芸市・畑山

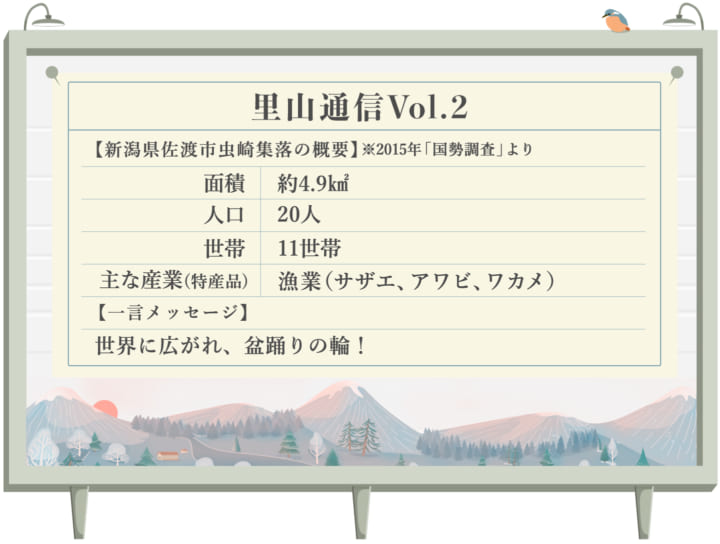

新潟県西部の日本海に浮かぶ、トキと金山が有名な佐渡島。面積は東京都の約1.5倍で、5万2000人ほどが暮らしている。その佐渡島の北側、背中に山を背負い、前面には日本海を望む場所に、私が住む「虫崎」集落はある。

佐渡島の北端部にある、人口17人の虫崎集落。海と山に囲まれた自然豊かな地域だ

虫崎はかつて漁業と農業で栄え、1960年前後には約80人が生活するにぎやかな集落だった。83年までは「内海府小中学校・虫崎分校」なる学校もあり、私の姉もこの分校に通っていた。しかし現在では、11世帯17人、高齢化率約7割の限界集落となっている(編集部注:冒頭の「国勢調査」の数字は、住民票を移さず転居した人も含む)。就労しているのは6人だけ。それ以外は、年金受給者である。

そんな虫崎で私は1980年に生まれ、育った。小さい集落ならではの和気藹々とした雰囲気。集落全体が家族のようで、畑仕事や魚獲り、人生観など、地域の先輩たちにたくさんのことを教わった。

98年に地元の高校を卒業後、佐渡島には進学先がないため、東京に出て専門学校に通った。その後、茨城県の建築会社に6年間勤務した。島外の世界を経験したことは、私の人生で大きな糧になっている。

都会にいた頃は、田舎者だとバカにされるのではないかと思っていたが、杞憂に終わった。佐渡島の出身者が珍しかったのか、びっくりされ、ウケも良く、おかげで友達はたくさんでき、とても充実した生活を送った。

そして、茨城で6年過ごした後、父親の病気がきっかけで2007年に虫崎に帰ってきた。なお、父は今ではすっかり元気である。

現在の私は、家業の工務店で働くかたわら、虫崎の公民館長をはじめ、消防団長や集落長など、地域の自治にかかわるほぼすべてを担っている。数少ない若手の住民として、当然の役目だと思っているし、できる限り虫崎のために尽くしたいという気持ちも強い。神社の掃除や道路の草刈り、共同墓地の管理など、集落の仕事は基本的に住民総出で行なっている。そこに年齢などのヒエラルキーはない。

旬の食材を毎日食べて暮らす

虫崎の魅力は何と言っても大自然だ。近海には、日本海側でも有数の定置網漁場があり、冬には寒ブリ、春にはマグロが水揚げされる。また、天然のワカメやモズク、アカモクなどの海藻類、アワビ、サザエなどの貝類も豊富である。山では、タケノコ、キノコ、山菜類がたくさん取れ、海に面した山の斜面にある棚田では、豊富な雪解け水で育つ、美味しいお米がとれる。

七輪で焼いたアワビに、天ぷらにした山菜。海の幸、山の幸の両方が目の前にあり、食卓にはいつも、採れたての季節の旬菜が並ぶ。

自宅の目の前の海に潜れば、サザエなどが簡単に取れる

都会では高いお金を払わなければ旬の幸は手に入らない。今では虫崎の食がとても贅沢なことだと感じられるが、子どもの頃は分からず、「また魚かよ」「また野菜かよ」と不満を言っていた気がする。

虫崎の海は、近年、ダイビングスポットとしても注目され、季節問わず、島外から多くのダイバーが押し寄せる。沿岸の水深が比較的浅くて初心者でも潜りやすく、多彩な地形が多くの魚を呼び寄せ、希少なウミウシも見られることなどが人気の理由でもある。

若者やよそ者にも寛容な風土

次は、ここに暮らす人々の話をしたい。虫崎の人の特徴は、何事にも寛容であるということに尽きる。田舎の人は閉鎖的、保守的で、若者や外部の人の意見を受け入れないというイメージがあるだろう。しかし、虫崎の住民は違う。

地域にかかわりたい、地域を良くしたいという人がいれば、若者だろうと、よそ者だろうと、積極的に応援してくれる。後述する「100人盆踊り」の企画・運営にも、島外や県外の人が多数かかわっているが、虫崎の住民は嫌な顔一つせずに協力してくれる。これは佐渡島の数ある集落の中でも珍しいと言っていい。

また、田舎の文化として、集会や催し事では女性が一歩下がって裏方に徹するのが一般的なように思えるが、虫崎にはその通説が当てはまらない。女性も積極的に参加し、ぐいぐいと前面に出てくる。分け隔てなく、みんなが平等な立場で集落の行事にかかわっている。そうした女性は、島外からの旅行者やボランティアからの人気も集めている。

曲がった腰で毎日畑仕事をする、80代半ばの木村絹代さんは、コミュニケーション能力が高く、地域の名物おばちゃんとして有名だ。息子が外交官で、海外旅行経験も豊富。以前、ブラジルの海辺を歩いていたら、漁網が破けて困っていた漁師を見かけたため、すぐに話しかけて、その場で網を手直ししてあげたそうだ。

木村絹代さんは地域の人気者だ

虫崎で唯一の食堂である「弁天食堂」を切り盛りしていた祝初江さんは、一度訪れた人たちの心を鷲掴みにしてしまう。毎年必ずやって来るリピーターも多く、ファンの中には医者や自衛隊の幹部などもいる。誰に対しても親切なところに魅了されるのだろう。

来訪者をいつも温かく歓迎してくれる「弁天食堂」の祝初江さん(左)。筆者(右)も学生時代にここでアルバイトをしていた

もう一人、手前味噌だが、私の母である兵庫八重子もファンが多い。宴会の席などで自ら踊りだすようなムードメーカーであることに加えて、料理の腕前は一級。自宅には、私の島外の友人やボランティア関係者が頻繁に泊まりに来るほか、時には母が一般の旅行者を家に連れてくることもあり、食べた人の胃袋を次々と捕まえていく。ふたたび遊びに来た友人が「あのときのメニューがまた食べたい」とリクエストすると、「その日にある材料で作るから、レシピはない。再現はできない」と返すのが口ぐせだ。

多くの客人に料理の腕を振るう母・兵庫八重子

虫崎の認知を広めた「100人盆踊り」

このように、魅力的な自然と人々に恵まれている生まれ故郷の虫崎が私は大好きで、もちろん最後まで虫崎に住み続けるつもりでいる。しかし、このままいけば、数十年後にはこの集落はなくなってしまうだろう。そういった現実を考えたとき、急に怖くなった。

集落を維持するにはどうしたらいいのだろう? 移住者を獲得し、人口を増やせばいいのか? でも、そんなことが可能なのか?——。どれだけ考えても、抜本的な打開策は都合良く浮かばなかった。とにかく、まずは虫崎を知ってもらうことから始めようと考えた。そのきっかけ作りに選んだのが「盆踊り」である。

普段は17人の住民しかいない虫崎ではあるが、毎年お盆の時期には虫崎を離れて暮らす親類や友人などが各家庭に集まる。それに合わせて集落の盆踊りが開かれてきた。日頃は離れて暮らしているが、この土地にルーツを持つ、同じ「虫崎ファミリー」である。盆踊りの最後は例年30人ほどの参加者が輪になって「佐渡おけさ」を踊るのが決まり。その光景を見ると、限界集落といってもこれだけの人とつながりがあるのだと実感させられる。

このつながりの輪を広げて、虫崎をもっとたくさんの人に知ってもらえれば、その先に集落の活性化や、移住者の獲得も叶うのではないか。いつしかそんな希望を抱くようになった。そして2017年、人口17人の限界集落に100人を集める「100人盆踊り」というプロジェクトを始めた。

会場は約40年前に廃校になった虫崎分校に決めた。私が子どもの頃はこの校庭で盆踊りが行われていたが、その後はいつしか県道脇の空き地が会場になっていた。100人もの大人数が集まれる広さに加えて、活気のあった虫崎の象徴とも言える場所であるため、迷いはなかった。

ただし、普段は誰も立ち入らない場所である。荒れ果てた校庭と壊れた体育館を改修するため、ボランティアを募集し、つながりのあった新潟大学の大学生にも協力を呼びかけた。

約40年前に廃校になった虫崎分校。盆踊りを開くために、まずは会場の整備から始めた

改修工事や照明設備に必要な資金はクラウドファンディングで募った。当初はなかなか集まらなかったが、メディアなどに取り上げられるにつれて、寄付額は増えていった。SNSの効果もあり、島外や県外からも多くの方々が応援してくれた。また、新聞やテレビでこのことを知った、ネットを使えない年配の方から、直接、寄付をいただくこともあった。

中には「30年前に虫崎分校で教員をしていました。新聞やテレビで拝見し、懐かしく思いました」という手紙と一緒に寄付をくださった方がいた。これをきっかけに多くの人と虫崎が繋がっているのだということを、改めて確認できた。

荒れ果てた虫崎分校の校庭は見違えるほどきれいになった

たくさんの人たちの協力のおかげで、目標額を超える56万円が集まり、100人盆踊りを実現できた。参加者も163人と、目標を大きく上回った。虫崎にこれだけ大勢の人が集まるのは一体何十年振りなのだろうか。こんなにぎやかな虫崎は初めて見たというお年寄りの住民は、「来年になると腰がピーンと伸びるかもね」と感激していた。

2017年8月に開催した「100人盆踊り」には163人もの参加者がやって来た

盆踊りは3年連続で開催し、毎回100人を超す参加者が集まった。ボランティアはリピーターが多く、毎年参加してくれる十数人ほどのメンバーは、すっかり虫崎ファミリーとなった。今年は新型コロナウイルスの影響で100人盆踊りは開催できず、ひっそりと地域内だけで盆踊りを開催した。それでもファミリーは駆けつけてくれた。皆、「来年こそは」と意気込んでいる。

近年は人手が足りないなどの理由で、盆踊りを廃止してしまった佐渡島の集落もある。虫崎より人口が数十倍も多い集落であってもだ。地域の文化を捨ててしまうのは悲しい。虫崎での成果を見て、他の集落も奮起してもらえるよう願っている。

コロナ禍で生まれた「バーチャルツアー」

虫崎のことを知ってもらい、関係性を作るための仕掛けはほかにもある。コロナ禍だからこそ生まれた新たな取り組みが「バーチャルツアー」だ。

裏山で取れるタケノコ、定置網で取れる魚、素潜りで取れるサザエやアワビ、棚田で収穫する米……。

オンライン会議ツールの「Zoom」を利用して、虫崎の風景や、海山の幸を収穫する様子を参加者にリアルタイムで見せていく取り組みを今年5月から始めた。農水産物の良さを紹介するとともに、生産者の人柄や虫崎の魅力も伝えようと努力している。

Zoomを駆使して、虫崎と全国からの参加者をつなぐ「バーチャルツアー」

バーチャルツアーの参加者は農水産物を購入することもできる。たとえば、棚田のバーチャルツアーの際には、前もって収穫した新米と、虫崎の海水から作った塩を参加者に送り、オンライン上で一緒に塩むすびを食べる企画を実施した。「遠く離れていても虫崎の人たちと一体感が生まれた」「今度は実際に虫崎へ行ってみたい」などと、喜ぶ参加者が多かった。最初は疑心暗鬼だった虫崎の生産者も、今ではバーチャルツアーで参加者とコミュニケーションを取るのを楽しみにしている。

現地での撮影の様子

本心を言えば、虫崎に足を運んでもらい、自然や住民と直接触れ合ってもらいたいのだが、コロナ禍でも外の人たちとつながりを持てることを実感できたのは、大きな収穫だった。季節の移り変わりとともに、虫崎の表情も変化していく。バーチャルツアーを通じて、そうした魅力を今後も発信できたらと考えている。

集落の痕跡を残す

この数年間の努力が実り、ついに一人の若者が虫崎に移住してきた。たった一人かと思われるかもしれない。けれども、20人に満たない限界集落にとって、これはとてつもなく大きな成果だと思っている。あのとき、虫崎の将来を憂い、思い立って行動しなければ、一人すら、移住者が増えることはなかっただろう。

この小さな集落の存在を一人でも多くの人たちの心に刻んでもらいたい

しかしながら、集落の存続危機から脱したわけではない。今後、移住者が増え続ける保証もない。考えたくはないが、何十年後かに集落がなくなってしまう可能性は依然としてある。

どこかで聞いた話だが、死には、「生命の死」と「存在の死」の2つがあるという。前者は文字通り、生命の維持活動が終わったときで、後者はその人の存在を知る人や記録がなくなったときである。何も行動しなければ、虫崎は両方の死を迎えてしまうかもしれない。

虫崎がこの先どうなっていくかは分からない。ただ、少しでも長くこの世界で存続してほしい。そのために私たちの今の活動があるのだ。100人盆踊りを企画した背景には、虫崎という集落の痕跡を歴史に残したいという思いもあった。大げさな話に聞こえるかもしれないが、私は限界集落だからといって諦めたくはなかった。座して死を待つことなどごめんだ。幸いにして、虫崎の住民に悲壮感はなく、毎日を楽しく生きている。

たとえ将来、集落が消滅したとしても、豊かな自然に囲まれた虫崎の存在や、その土地の住民が仲良く、楽しく、前向きに暮らしていたという証は消してはならない。これからもより多くの人たちの記憶に残り、語り継がれるような集落でありたい。

▷シリーズ:限界集落の魅力を発信。「我が里地里山の鼓動」

-

1980年生まれ、新潟県佐渡市虫崎出身。盆踊りなどを通して、多くの人たちに限界集落の現状を知ってもらい、実際に訪れてもらう活動を行なっている。佐渡島のさまざまな課題解決に取り組む「地域支援戦隊palette」のプロジェクトリーダーも務める。 |兵庫勝(ひょうご・まさる)